Fast jeder kommt täglich damit

in Berührung. Für den einen

ist es ein wenig beachteter, ja

selbstverständlicher Gebrauchsgegenstand

des Alltagslebens, für

den anderen ein Kunststück, mitunter

sogar ein „Kultobjekt“, das

Frauen ins Schwärmen geraten

lässt. Namhafte Künstler versuchen

sich immer wieder daran,

das spröde, zerbrechliche, dabei

mit dem Härtegrad eines Diamanten

ausgestattete Material

nach ihren Eingebungen zu formen

und zu schmücken.

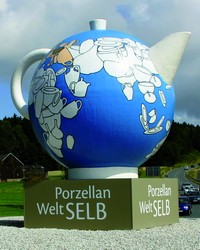

Die Rede ist vom Porzellan,

dem „Weißen Gold“ unserer Tage.

Fast jeder kommt täglich damit

in Berührung. Für den einen

ist es ein wenig beachteter, ja

selbstverständlicher Gebrauchsgegenstand

des Alltagslebens, für

den anderen ein Kunststück, mitunter

sogar ein „Kultobjekt“, das

Frauen ins Schwärmen geraten

lässt. Namhafte Künstler versuchen

sich immer wieder daran,

das spröde, zerbrechliche, dabei

mit dem Härtegrad eines Diamanten

ausgestattete Material

nach ihren Eingebungen zu formen

und zu schmücken.

Die Rede ist vom Porzellan,

dem „Weißen Gold“ unserer Tage.

Der Apothekergeselle Johann Friedrich Böttcher aus Berlin sollte im Auftrag des sächsischen Kurfürsten August des Starken Gold aus minderwertigen Materialien machen, was ihm nicht gelang. Am Ende seiner alchemistischen Versuche aber stand die Erfindung des europäischen Hartporzellans, das für die Fürsten zur Goldgrube wurde. Nachdem das „Arkanum“, das Geheimnis um die Herstellung des begehrten Stoffes, langsam bekannt wurde, entwickelten sich an vielen Orten Deutschlands Manufakturen, deren klangvolle Namen noch heute bekannt und geschätzt sind. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert verschlug es den thüringischen Handlungsreisenden und Porzellanmaler Carl Magnus Hutschenreuther aus Wallendorf mit seiner Kiepe voller Porzellanwaren in das Fichtelgebirge.

Schon

mit 18 Jahren handelte er seine

Porzellane im Fränkischen und

im Böhmischen. Dabei führte

ihn sein Weg  auch nach Hohenberg

an der Eger, einen kleinen

Grenzort zu Böhmen. Dort fand

er seine große Liebe - und neben

Feldspat und Quarz auch Kaolin,

den Hauptbestandteil der Porzellanmasse.

Hier siedelte er sich an.

1814 war es dann soweit, er eröffnete

einen Buntwarenbetrieb. Die

Weißware bezog er noch aus Thüringen.

Seit einiger Zeit aber beschäftigte

sich sein rühriger Geist

mit der Frage, wie die langsamen

Manufakturprozesse verkürzt

und die Produktionsmengen gesteigert

werden könnten, ohne

dass die Qualität darunter leiden

musste. 1822, nach acht Jahre

währendem Kampf, unter anderem

auch gegen die Interessen der

königlichen Porzellanmanufaktur

Nymphenburg in München, war

es dann soweit: er erhielt die königlich

bayerische Konzession

für seine Porzellanfabrik. Fortan

stellte er sein eigenes Weißporzellan

her. Das Fichtelgebirge darf

daher als Geburtsort der industriellen

Fertigung dieses Produktes

betrachtet werden und wurde so

zur Keimzelle einer ungeahnten

Entwicklung.

Die Firma florierte und in Gestalt

seines Sohnes Lorenz war

auch die Nachfolge geregelt, so

schien es zumindest.

auch nach Hohenberg

an der Eger, einen kleinen

Grenzort zu Böhmen. Dort fand

er seine große Liebe - und neben

Feldspat und Quarz auch Kaolin,

den Hauptbestandteil der Porzellanmasse.

Hier siedelte er sich an.

1814 war es dann soweit, er eröffnete

einen Buntwarenbetrieb. Die

Weißware bezog er noch aus Thüringen.

Seit einiger Zeit aber beschäftigte

sich sein rühriger Geist

mit der Frage, wie die langsamen

Manufakturprozesse verkürzt

und die Produktionsmengen gesteigert

werden könnten, ohne

dass die Qualität darunter leiden

musste. 1822, nach acht Jahre

währendem Kampf, unter anderem

auch gegen die Interessen der

königlichen Porzellanmanufaktur

Nymphenburg in München, war

es dann soweit: er erhielt die königlich

bayerische Konzession

für seine Porzellanfabrik. Fortan

stellte er sein eigenes Weißporzellan

her. Das Fichtelgebirge darf

daher als Geburtsort der industriellen

Fertigung dieses Produktes

betrachtet werden und wurde so

zur Keimzelle einer ungeahnten

Entwicklung.

Die Firma florierte und in Gestalt

seines Sohnes Lorenz war

auch die Nachfolge geregelt, so

schien es zumindest.

Doch der Sprössling ging eigene Wege. Nach dem Tod des Stammvaters Carl Magnus 1845 führte die Witwe Johanna die Geschäfte mit allen erwachsenen Kindern in gewohnter Manier weiter, solide und konservativ. Das passte dem designierten Juniorchef gar nicht, er wollte neue Ideen verwirklichen und stritt mit der Mutter darüber. Man konnte sich nicht einigen und Lorenz ließ sich sein Erbteil von 40.000 Gulden ausbezahlen, um eine neue Firma zu gründen. Seit 1855 stand er mit Selb, damals ein Bauern- und Weberdorf, in Verhandlungen wegen der Neuansiedlung eines Industriebetriebes. So war es schließlich Lorenz Hutschenreuther, der nach einem verheerenden Brand 1856 in Selb - hier blieben nur drei Häuser von den Flammen verschont - dort 1857 seine Produktionsstätte einrichtete und damit die Karriere der Porzellanstadt begründete. Neben Hutschenruther entwickelte sich durch den begabten Porzellanmaler Philipp Rosenthal, der das von Hutschenreuther bezogene Weißporzellan mit unterschiedlichen Dekoren bezog, das gleichnamige Porzellanwerk zum zweiten Hauptproduzenten. Seinem Enkel Philip blieb es vorbehalten, mit seiner Philosophie der „Kunst für den Alltag“ Weltruhm zu erringen.

Herausragende Künstler unserer Zeit wie Otmar Alt, Bjørn Wiinblad, Marcello Morandini, Dorothy Heffner und viele andere, entwarfen Formen und Dekore für Rosenthal, Gläser, Möbel und Bestecke ergänzten die Zutaten für den schön gedeckten Tisch. Wem die Beschäftigung mit Porzellan Lust macht, auch selbst einmal seine eigenen künstlerischen Neigungen auszuprobieren, dem kann geholfen werden. Eine Reihe von Porzellanmalschulen vermitteln Grundkenntnisse, aber auch höhere Weihen. Und die selbst bemalten Stücke kann man nach dem Brennen mit nach Hause nehmen. Objekte der Lust sind meist Teller, die sich recht gut bemalen lassen. Doch auch Tassen, Kannen und Vasen eignen sich trefflich als Erinnerungsstücke an kreative Stunden im Fichtelgebirge.

INFO: Weitere Informationen zum Fichtelgebirge, insbesondere zur Porzellanmetropole Selb gibt es unter www.selb.de